父亲之所以最终同意在临港福寿园建墓地,是出于他对鲁迅先生的敬仰,也是因为他对中国新兴版画运动的深爱。

杨可扬工作场景

见证中国新兴版画史

2011年,浙西山区遂昌县的大山深处。

村东头,帅印山脚下,一条小溪缓缓流过。在一位年轻萨克斯手的一曲《回家》的深情旋律中,父亲的部分骨灰回归到故里的土地中。从此,他老人家可以时刻陪伴着家乡的山山水水,感受着家乡的不断变化和发展。父亲生前表示过不要建墓地,将骨灰深埋于树下融于大地或者撒入大海投入海的怀抱。但经过多人的劝说,我们终将他的一半骨灰埋在了上海临港福寿园,根据他老人家的意愿,留下了“我听从你们,为见证中国一段新兴版画史而留守于此”的墓志铭,另一半回归了故乡的土地。我想,父亲在天之灵会理解的。

新兴版画在中国的美术史乃至革命史中都有其特殊的地位。鲁迅先生不仅在风雨飘摇的中国树起了革命文学的旗帜,同时也把不同于中国传统复制木刻的欧洲创作版画这一艺术形式引入中国,形成一场史无前例的群众运动,称它为群众运动,是因为受它影响投身其中的革命青年人数之多、影响之广是前所未有的,它所承载的意义不仅仅是艺术方面的,而且反映了一种时代精神,这种精神,历史不会忘记。

杨可扬作品《木刻工厂》

1931年夏,上海有了中国最初的木刻讲习会,鲁迅先生曾说过:“当革命时,版画之用最广,虽极匆忙,顷刻能办。”他请来了日本好友内山完造的弟弟、美术教师内山嘉吉为导师,他亲自主持与担任翻译。父亲就是在鲁迅精神的感召之下,在抗日战争时期,加入了这支大军,他把自己的一生都献给了版画事业。从1939年1月进入《民族日报》编辑部开始,到丽水参加“木合社”,在武夷山下与志同道合的同行们一起创办木刻工厂,抗战胜利后到达上海,与大家一起创办中华全国木刻协会,全国解放后担任美术出版社的领导,直至他生命的最后日子里,他一直没有放下手中的刻刀,为版画事业奉献了一生。

1936年,中华民族正处于灾难深重的民族危机中,但是新兴木刻运动在鲁迅先生的倡导和扶持下,像野火一样燃烧。那年8月,父亲在杭州参观了一个对他来说全然陌生的展览会——《第二回全国木刻流动展览会》,那一幅幅紧扣生活、质朴无华、刚健清新的木刻作品,如陈烟桥的《东北义勇军》、黄新波的《失去了土地的人们》、李桦的《怒吼吧,中国》以及许多反映在现实生活中挣扎的苦难人群的作品等,黑白强烈、主题鲜明,对比当时乌烟瘴气的画坛,使父亲的思想感情受到了很大的冲击,他有如发现了新大陆,心想世界上竟然还有这样一种艺术,于是他决心放弃一直醉心的漫画,要学木刻了。

这个展览,10月移展上海八仙桥基督教青年会。展览会结束那天上午,鲁迅先生扶病来到会场,观展之后,留下了他最后一次参加活动并与部分木刻青年合影的珍贵照片。十一天后,鲁迅先生与世长辞。

父亲没有见过鲁迅先生,但新兴木刻运动的精神深深地影响了他。1936年11月,父亲回到曾经就学过的上海,这时的他,已不是当年那个出生于山里、最大的梦想就是能开个小店谋生的人了,他开始有了新的理想、新的奋斗目标。从此与木刻结下不解之缘。

受到新兴木刻运动影响

1937年春,他参加了上海新华艺专几个同学组织的一个木刻学习小组“刀力木刻研究会”,老木刻家马达担任他们的指导。此时,他一方面向《大公报》《大公园地》等报刊投稿攒稿费,另一方面积极参加一些革命活动。

步入国共两党重建合作组成抗日民族统一战线的抗日战争时期,是新兴版画运动的盛期。七七卢沟桥事变,抗战全面爆发,父亲离开上海,来到当时浙江的政治经济文化中心金华。1938年底,他参与了国共两党合作的设在於潜鹤村的《民族日报》社筹备工作,1939年1月至1940年下半年,虽然只有两年不到的时间,却为他的一生展开了重要的一页。在此期间,他秘密加入了中国共产党,用木刻这一形式发表抗日题材的作品。由于报社的“赤色倾向”,被国民党当局强行改组,不得已,父亲与部分身份被怀疑的同志被迫离开报社。

1941年1月“皖南事变”后,父亲来到丽水,这时郑野夫、金逢孙等人在浙江丽水组建了为抗日版画运动服务的“浙江省木刻用品供给合作社”,他便留在了丽水。 “木合社”的宗旨是:为适应抗日战争木刻运动的需要,生产供应木刻用品,编辑出版木刻书刊,兼办木刻函授班。父亲除了一些事务外,负责编辑《木合》通信,还和郑野夫合编《木刻艺术》期刊, 1941年上半年刚出了第一期,却因丽水地区连遭日寇敌机轰炸,“木合社”被炸毁,第二期一直到1943年“木合社”迁到福建赤石后才得以出版。

在丽水,一帮进步青年为着一个共同的目标——宣传抗日,编着不同的刊物,在这里,父亲结识了许多朋友,他还为《浙江妇女》月刊撰稿,刻木刻封面和插画,此阶段,木刻为抗日宣传发挥了极大的作用。“木合社”被炸毁后迁移到武夷山下的赤石镇,更名为“中国木刻用品合作工厂”。“木合厂”地处闽北山区,抗战时期,物质条件极其匮乏,镇上没有通电,夜间行路只有靠燃烧竹片,屋内照明只能点昏暗的桐油灯,“木合厂”在艰苦的条件下利用武夷山市丰富的茶木资源,就地取材,生产木刻刀具和木刻用的木板及各种拓印纸张和工具,通过水路及设在重庆的供应点,邮寄到四面八方,供给全国各地的木刻青年。“木合厂”还以写信的方式,举办木刻函授班,提高木刻青年的创作水平,由此壮大木刻队伍,有力地支持了全国的抗日版画创作。当年“木合厂”和函授班的影响遍及大半个中国。我父亲同时负责了该木刻用品工厂附设的“新艺丛书社”,在艰苦的条件下,出版发行了不少围绕抗日斗争所需的书刊,如:《鲁迅与木刻》《给初学木刻者》《现代欧洲的艺术》《新艺散谈》《武夷的山、水、茶》等。

抗战胜利后,新兴版画运动并没有偃旗息鼓,而是如同星火燎原,继续在中华大地燃烧。父亲成为“中华全国木刻协会”的5位常务理事之一,他的艺术更加成熟,也迎来了他版画创作的一个高峰期,他的很多代表作如:《张老师早》《教授》《老教师》《撤佃》《征兵委员进了村》等就是在这一时期创作的。

杨可扬作品《教授》

在迎接全国解放的日子里,他和邵克萍、赵延年、李志耕等人接受了地下党给予的任务:刻制迎接胜利的传单、刻制上海人民保安队总部的关防大印、制作保安队臂章、绘制解放军进城的巨幅领袖画像等。我在想,当年,这些从事木刻运动的热血青年,他们是艺术家,可是,首先,他们是战士。

全国解放后,父亲进入了上海人民美术出版社,此时的新兴版画运动似乎已完成了它所承载的历史使命,但它所反映的时代精神却永久不衰。父亲在上海,与在北京的李桦等人一直在从事和继承发扬新兴版画运动精神努力着。1979年,为纪念鲁迅100周年诞辰和鲁迅倡导的新兴木刻运动50周年,《中国新兴版画五十年选集》于12月在上海成立编委会,参加的编委有:江丰、李桦、王琦、彦涵、力群、赖少其、古元、黄新波、吕蒙、李树声、沈柔坚、杨可扬等15人,因为是在上海出版,我父亲是主要的策划者与编委之一。

力群在2003年撰写的《中国新兴版画的艺术道路及其成就》一文中,高度赞扬了这本书的出版:“令我们感到高兴的是上海人民美术出版社于1981年出版了一本《中国新兴版画五十年选集》,它的编辑委员会是由中国新兴版画最有权威的版画家们组成的,所选的作品也是最有代表性的。它的问世是中国新兴版画的一个新的里程碑,既有历史意义,也更能鼓舞中国的版画家沿着社会主义现实主义道路前进。”

《中国新兴版画五十年选集》编委合影,左起第八位:杨可扬

留给后人的思念和启示

父亲在离休之后,虽然已经步入晚年,但他却迎来了创作的第二个高峰期,并形成了他特有的艺术风格。他的作品,来源于生活,扎根于民众,为世人留下了《新年》《长桥》《乡村四月》《大灾之后》《冬天里的春天》《上海您好》《鱼米之乡》《黄土地》《绿遍江南》《江南古镇》等一大批广受好评的作品。

时任上海鲁迅纪念馆馆长的王锡荣先生在我父亲逝世后,崇敬地写下了《为人当如是,长者当如斯》的祭文:“从我接触杨可扬先生20多年所得的印象,虽则人人皆称其为版画界执牛耳者,我却不知怎么,总觉得杨可扬先生更重要的贡献却是他的极其高尚的人格。正如鲁迅对章太炎的印象:他首先是革命家;我对杨可扬先生的感觉:他首先是现代中国人人格的楷模,其次才是艺术家、出版家、革命者。在他的崇高人格面前,其他按常识不能不称为卓越的成绩,已经显得微不足道。因为,在今日中国,要寻找像他这样的人伦楷模,几乎已是一种奢侈。”王锡荣先生评述了我父亲一生的为人:忠厚诚笃、宽厚仁爱、无私利他、谦虚低调、公允持正、热诚执着。 “我所尊敬的杨可扬先生,为人当如是,长者当如斯。这是一个时代人伦的标杆!愿我们生者能学到他的一鳞半爪。”我的心被深深触动,父亲的的确确是这样的一个人。

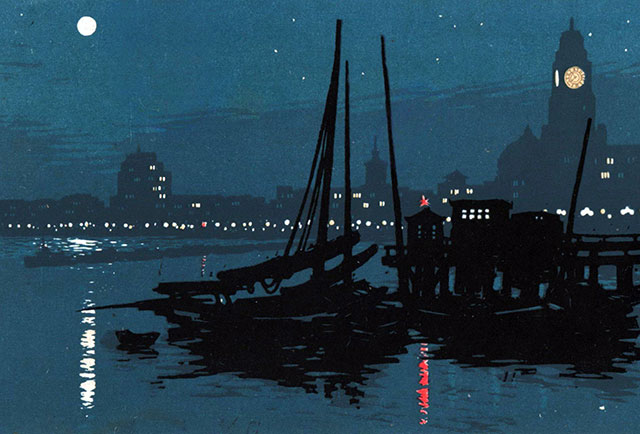

杨可扬作品《浦江月色》

父亲诞生于1914年的8月,今年是他诞辰110周年,上海和浙江的有关单位将在上海虹桥当代艺术馆举办他和当年同为木刻青年的赵延年先生100周年诞辰的纪念特展,不仅是为纪念这两位同获“新兴版画运动杰出贡献奖”的前辈,也是纪念那场史无前例的文化运动。我的心又一次被触动:为父亲平凡而又不平凡的一生,为大家敬重景仰他的口碑。父亲和那些当年的木刻青年们,留给我们的,不仅仅是他们的艺术成就、工作业绩,更有做人的道理。我不相信神灵,冥冥之中,却又分明感觉到有一缕缕说不清道不明的关联。难道仅仅是巧合吗?1939年父亲进入《民族日报》,开始了他一生的事业。整整70年过去,没有刻意的选择,2009年9月18日,抗战纪念日,他回到了当年事业的起步点,前往天目山区的於潜鹤村《民族日报》旧址参观。沧海桑田,因果轮回,父亲完成了生命中的一个圆:从鹤村出发,又回到鹤村,而后,悠然驾鹤西去。

父亲为版画奉献了一生,他用近一个世纪的生命参与铸就中国版画史激情燃烧的一章。而鹤,真是一个绝妙的象征:鹤身,洁白如玉;鹤尾,黝黑如漆——那不是一幅黑白木刻吗?鹤顶上,缀着一颗丹珠——那不是父亲的一颗滚烫的赤子之心吗?(杨以平)